妊婦検診は、毎回のエコーで赤ちゃんの姿を見るのが楽しみですよね。しかし、検診の本当の目的は、赤ちゃんの成長だけでなく、**「妊娠高血圧症候群」や「妊娠糖尿病」などの、母体と胎児の健康を脅かすリスクを、時期に合わせて早期に発見し対処することにあります。初めてのママは、なぜこの時期にこの検査をするのか、その重要性を知ることで、単なる義務感から解放され、より積極的に検診に取り組むことができるでしょう。ここでは、各時期の検査の「本当の目的」**に焦点を当てたスケジュールを解説します。

妊娠時期とリスク:なぜ検診頻度が変わるのか

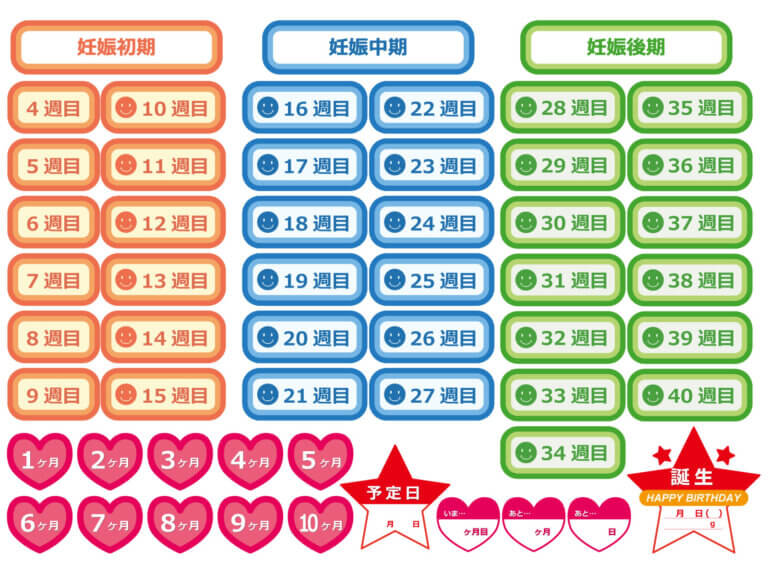

妊婦検診の頻度が週数によって変わるのは、妊娠の時期によって発生しやすいリスクが異なるからです。リスクが高まる時期に合わせて、医師は検診の頻度を高め、早期発見に努めます。

時期別:発生しやすいリスク

| 妊娠時期 | 主なリスクと検査目的 | 検診頻度が増える理由 |

|---|---|---|

| 初期(〜15週) | 子宮外妊娠、流産、初期の感染症(トキソプラズマなど) | 妊娠確定と流産リスクの確認 |

| 中期(16週〜27週) | 胎児形態異常、妊娠糖尿病(GDM)、子宮頸管無力症 | 胎児の成長と母体の代謝の変化をチェック |

| 後期(28週〜出産) | 妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離、胎児機能不全 | 母体と胎児の状態が急変しやすいため、頻繁な監視が必要 |

スクリーニング検査の重要性

スクリーニング検査とは、多くの妊婦さんの中から、病気や異常がある可能性が高い人をふるい分ける検査です。

- 目的: 全ての妊婦さんに平等に、早期に対処が必要なリスクを見つけ出すこと。例えば、妊娠糖尿病検査は、この時期に胎盤から出るホルモンの影響で発症しやすくなるため、全員に義務付けられています。

【独自体験談】

妊娠後期になり、2週間に1回の検診になったとき、最初は「面倒だな」と感じました。しかし、助産師さんが「後期は血圧が急に上がるママが多いのよ。この短い間隔が、急変を防ぐ命綱なの」と教えてくれて、意識が変わりました。毎週血圧と尿検査をチェックしてもらうことが、安心感につながり、検診の重要性を心から理解できました。

見逃したくない!必須の「重要検査」チェックリスト

特に重要な、妊娠週数と密接に関わる検査について、その目的と時期を再確認しましょう。これらの検査は、ママと赤ちゃん両方の安全に関わるため、必ず受ける必要があります。

妊婦検診 重要検査チェックリスト

| 検査名 | 時期(目安) | 検査で分かること(目的) |

|---|---|---|

| 初期血液検査 | 妊娠初期(初回) | 血液型、貧血、感染症(風疹抗体、梅毒、B・C型肝炎、HIVなど)の有無 |

| 初期超音波検査 | 妊娠7〜11週 | 出産予定日の確定、多胎妊娠の有無、心拍確認 |

| 精密超音波検査 | 妊娠20〜24週 | 胎児の臓器、心臓、骨格など形態異常の有無を詳しくチェック |

| 妊娠糖尿病検査 | 妊娠24〜28週 | 血糖値を測定し、妊娠中に発症する糖尿病のリスクをチェック |

| NST(ノンストレステスト) | 妊娠36週以降 | 胎児の心拍変動と子宮の張りを記録し、胎児の元気度を評価 |

NST(ノンストレステスト)の受け方

妊娠後期に始まるNSTは、お腹に機械を装着して30分ほど横になり、赤ちゃんの心拍の動きを観察する検査です。

- 目的: 胎児が低酸素状態になっていないか(胎児機能不全)をチェックします。

- ポイント: 検査中に赤ちゃんが動かない場合は、技師さんが振動を与えたり、ママが甘いものを飲んだりして、赤ちゃんをわざと起こすことがあります。リラックスして受けましょう。

ママの素朴なギモンを解消!妊婦検診Q&A

- Q1:精密超音波検査(胎児ドック)は必ず受ける必要がありますか?

- A1:精密超音波検査は、公費負担の対象外(自費)となることが多いですが、胎児の形態異常を早期に発見し、分娩施設や出産後の治療計画を立てる上で非常に重要な検査です。全ての異常が分かるわけではありませんが、異常の早期発見は、赤ちゃんを守るための大切なステップです。

- Q2:妊婦検診の日の朝、食事を抜く必要はありますか?

- A2:初期の血液検査や、妊娠中期の**妊娠糖尿病検査(糖負荷試験)**の日は、**絶食**が指示されます。それ以外の日の検診は、通常通り食事をして構いませんが、詳細は病院からの指示を必ず確認してください。絶食を指示されている日に食事をすると、検査結果が正確に出ません。

- Q3:エコー検査で赤ちゃんの成長が「小さい」と言われました。どうすれば良いですか?

- A3:胎児の成長には個人差があり、エコーでの測定にも誤差が生じます。医師から「経過観察」と言われた場合は、過度に心配せず、次回の検診で成長曲線に乗っているかを確認しましょう。もし、**「胎児発育不全」**と診断された場合は、医師の指示に従い、安静や生活指導を徹底しましょう。

- Q4:内診(子宮口の確認)は、いつ頃から始まりますか?

- A4:内診は、妊娠後期(通常36週頃)から、子宮口の開き具合や硬さ、赤ちゃんの頭の位置を確認するために開始されることが多いです。痛みを感じる人もいますが、出産のための大切な準備のチェックです。力を抜いてリラックスして受けましょう。

- Q5:里帰り出産をする場合、妊婦検診のスケジュールはどうなりますか?

- A5:初期〜中期はかかりつけの病院で検診を受け、**妊娠32〜34週頃**に里帰り先の病院へ転院することが一般的です。転院の際は、かかりつけ医から里帰り先の病院へ提出する**紹介状(診療情報提供書)**が必要になりますので、医師と早めに相談し、スケジュールを調整しましょう。

まとめ:すべての検査に、あなたへの「愛」が込められている

妊娠週数とリスクの関連を知り、「こんなにたくさんの検査があるんだ」と、改めて検診の重みを実感したことでしょう。その一つ一つの検査の準備や待ち時間に、「本当に必要なのかな」と疲れてしまう日もあるかもしれません。その頑張っているあなたに、心から拍手を送ります。

でも、大丈夫。あなたが受けているすべての検査は、単なる医療行為ではなく、「赤ちゃんを無事に抱かせてあげたい」という医療者と、あなた自身の深い愛情が込められたものです。このスケジュールをやり遂げることで、あなたは、母体と胎児の健康を管理しきったという、何にも勝る自信と達成感を持って、感動的な出産という未来を迎えることができます。

今日、次の検診で受ける予定の**「重要検査」の名前を、もう一度確認してみませんか。そして、「これは赤ちゃんを守るための大切なステップなんだ」と心の中で唱えてみましょう。検査の目的を再認識することが、検診への不安を自信に変える**ための、最も確かな力となりますよ。

コメント