「妊娠中の不調を薬に頼らず、自然な方法で和らげたい」

「お灸が良いと聞いたけど、赤ちゃんに影響はないか心配…」

妊娠というデリケートな時期だからこそ、つわりや腰痛などの体の不調に、東洋医学である「お灸」を検討するママが増えています。その「できるだけ自然なものを選びたい」という気持ちと、赤ちゃんへの影響を心配する不安、痛いほどよく分かります。不安だからこそ、正しい知識と安全な始め方を知りたいですよね。

このページでは、妊娠中のお灸を「いつから」「どのように」始めるのが安全かを、妊娠の時期別(初期・中期・後期)に詳しく解説します。特に、つわりや逆子といった妊婦さん特有のお悩みに、お灸が東洋医学的にどのような作用が期待できるのかを詳しくお伝えします。そして、安全かつ効果的にお灸を受けるための専門家(鍼灸師)の正しい選び方を知り、不安を安心へと変えるための具体的行動計画を立てましょう。

1. 妊娠中のお灸、始める時期の「東洋医学的」な考え方

お灸は、艾(もぐさ)を燃やしてツボを温熱刺激することで、気(エネルギー)・血(血液)・水(体液)のバランスを整える東洋医学の施術です。妊娠中の身体は、これらのバランスが大きく変動するため、お灸は体調の調整に役立つ可能性がありますが、時期の判断が非常に重要になります。

妊娠の時期別:お灸開始の目安と注意点

| 妊娠時期 | 開始時期の目安 | 東洋医学的な注意点 | 期待される作用の例 |

|---|---|---|---|

| 初期(〜15週) | 安定期に入るまで慎重に。専門家の判断が必須。 | 流産のリスクが高い時期。子宮収縮を促す恐れのあるツボは絶対に避ける。 | つわりの軽減(胃腸の働きを穏やかにするツボ) |

| 中期(16〜27週) | 安定期に入ってから。体調が安定していれば比較的安全とされる。 | お腹の張りがないか注意しながら、体全体のバランスを整える。 | 腰痛、むくみ、冷えの緩和(血行促進のツボ) |

| 後期(28週〜) | 積極的に利用可能。 | 逆子のケアや、安産へ向けた体調管理を目的としたお灸が主流になる。 | 逆子の改善ケア(特定のツボへの温熱刺激)、安産へ向けた体力温存 |

【重要】妊娠初期の治療は、流産を誘発する恐れのあるツボがあるため、自己判断での利用は絶対に避け、必ず「産婦人科医」または「産科経験のある専門の鍼灸師」に相談してください。

2. 妊娠中のお悩み別:お灸に期待できる作用とツボの知識

妊娠中に特有のお悩みに、お灸が東洋医学的な観点からどのように作用することが期待できるのかを具体的に解説します。薬機法に配慮し、「効果・効能」を断言せず、「体調の調整を助ける」という表現を使用しています。

① つわり(妊娠初期)への期待

- 東洋医学的な考え方: つわりは、消化器系を司る「脾(ひ)」や「胃」の気の流れが乱れること、あるいは「気」が上逆(逆流)することで起こると考えられています。

- 期待できる作用: **内関(ないかん:手首の内側)**などのツボを温熱刺激することで、気の流れを穏やかにし、胃の不快感を整えることを目指します。

② 逆子(さかご・妊娠後期)への期待

- 東洋医学的な考え方: 逆子の原因の一つに、母体の**「冷え」や「血行不良」**があり、子宮内の環境が赤ちゃんにとって居心地の良くない状態にあると考えます。

- 期待できる作用: 至陰(しいん:足の小指の外側)などのツボを温めることで、骨盤内の血流を改善し、冷えを和らげることを目指します。これにより、赤ちゃんが自然な頭位に戻りやすい環境を整えることを助けます。

- 補足: 逆子のお灸は、一般的に妊娠28週以降に産婦人科医の許可を得て行われます。効果を期待するためには、時期とツボの選択が極めて重要です。

専門家も推奨するお灸の利用:

WHO(世界保健機関)でも、特定の症状に対する鍼灸の効果について言及がなされています。また、逆子に対する至陰へのお灸の効果に関する研究論文も存在します。ただし、妊娠中の利用については必ず専門家の指導のもとで行うべきです。

(参照例URL: Moxibustion for breech presentation: a Cochrane review and meta-analysis of randomized controlled trials)

3. 【ママに寄り添う独自性】「不安」を安心に変える専門家選びの視点

お灸を受ける上で最大の不安は「本当に安全か」という点でしょう。この不安を解消するため、専門家を選ぶ際の3つのポイントを提案します。

① 専門知識の確認:「産科との連携」と「不妊・マタニティケア経験」

妊娠中の鍼灸は、デリケートな知識と経験が必要です。施術を受ける鍼灸師が、**「不妊治療やマタニティケアに関する専門の資格や研修」を受けているか、また、「連携している産婦人科や助産師」**がいるかを確認しましょう。これにより、安全基準が高く保たれているかの目安になります。

② 「してはいけないツボ」の理解度を問う

面談の際、妊娠初期に避けるべきツボ(例:合谷、三陰交など)について、鍼灸師がどれだけ熟知しているかをさりげなく確認しましょう。「妊娠中はこのツボは刺激しませんね」といった会話を通じて、その知識レベルを把握できます。自己保身ではなく、赤ちゃんと母体の安全を最優先する姿勢が見えるかどうかが重要です。

③ 常に「母体優先」の姿勢があるか

施術中、少しでもお腹の張りや違和感を覚えた場合、すぐに中断できるか、また、その日の体調に合わせてツボや刺激量を柔軟に変えてくれるかを確認してください。「今日はお腹の張りが強そうなので、刺激を控えめにしましょう」といった、「母体優先」の判断をしてくれる専門家を選びましょう。

4. 「セルフお灸」はいつから?安全のためのルールと注意点

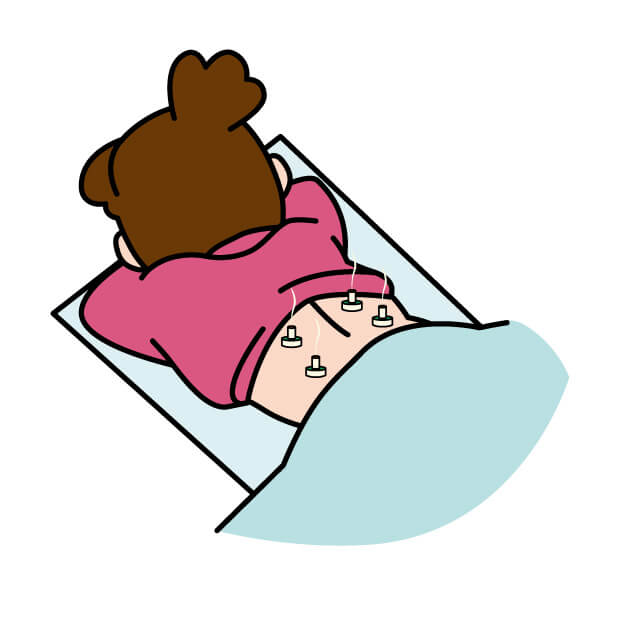

手軽なセルフお灸(台座灸など)を試したいママも多いでしょう。しかし、妊娠中のセルフケアは、細心の注意が必要です。

妊娠中のセルフお灸の開始時期とルール

- 開始時期: 安定期(妊娠中期)に入り、かかりつけの産婦人科医から許可を得てからにしましょう。特に、逆子のためのセルフお灸も、必ず専門の鍼灸師の指導のもと、ツボの位置や回数を正確に把握してから行ってください。

- セルフケアのツボ: 自分で簡単に行えるツボ(例:足三里など)であっても、妊娠中に使用を避けるべきツボ(例:三陰交)があります。**専門家に「今、私がセルフケアで使っても安全なツボ」**を複数教えてもらい、その指示を厳守しましょう。

- 注意点: 熱すぎる、皮膚が赤くなる、刺激が強すぎると感じたら、すぐに中断してください。また、お腹の張りを感じた場合も、速やかにやめて安静にしましょう。

5. ママの疑問を解消!妊娠中のお灸Q&A(疑問解消)

- Q1: 妊娠初期(つわり中)にお灸をしても、本当に安全ですか?

- A1: 妊娠初期は、お灸に限らず、体への刺激を慎重にする必要があります。つわりへの対応として、内関などのツボへの温熱刺激は期待できますが、絶対に自己判断で行わず、不妊・マタニティケアの経験豊富な鍼灸師に相談してください。その鍼灸師が、初期に避けるべきツボを熟知していることが、安全性の必須条件となります。

- Q2: 逆子のお灸は、いつまでに始めるのが理想的ですか?

- A2: 逆子のお灸は、一般的に赤ちゃんがまだ動きやすい妊娠28週から34週頃までに始めるのが理想的とされています。34週を超えると、赤ちゃんが大きくなり、回りにくくなる傾向があります。産婦人科医の許可を得た上で、できるだけ早く専門の鍼灸師に相談しましょう。

- Q3: お灸をすると流産や早産を誘発するツボがあると聞きました。全てのお灸が危険なのですか?

- A3: 妊娠中に刺激を避けるべきツボ(禁忌のツボ)は確かに存在します。しかし、それはお灸の全てが危険というわけではありません。これらは主に子宮収縮を促す恐れがあるため、知識のない者が行うのは危険です。専門の鍼灸師は、これらのツボを避け、母体の体調を整えるためのツボを選びます。安全な施術を受けるためには、専門家の見極めが何よりも重要です。

- Q4: 自宅でセルフお灸を試したいのですが、どのツボが安全ですか?

- A4: 妊娠中は、たとえ手軽な台座灸であっても、「このツボは安全」と断言できるものはありません。セルフケアを希望される場合は、必ず鍼灸師に相談し、その日の体調や週数に応じて「今日、このツボを、これくらいの回数なら安全」という個別具体的な指導を受けてください。決して、ネット情報だけでツボを選んで行わないようにしましょう。

- Q5: 鍼灸院に行く頻度は、どれくらいが目安ですか?

- A5: 症状によりますが、つわりがひどい初期は週に1〜2回、腰痛などのケアが目的の中期は2〜3週間に1回、逆子の場合は集中的に週に数回となることが多いです。これは鍼灸師が体質や体調をみて判断しますので、初回のカウンセリングで詳しく相談しましょう。

6. まとめ:不安を安心に変えて、東洋医学で穏やかなマタニティライフを

「大切な赤ちゃんのためにも、できるだけ自然な方法で不調を和らげたい」— その想いと、「お灸が本当に安全なのか」という不安の中で、情報を探してきたママ。そのデリケートな時期の体調管理への真剣な気持ち、痛いほどよく分かります。妊娠中の不調は、ママの頑張りとは関係なく訪れるものです。自分を責めないでください。

でも、もう大丈夫です。あなたは今、妊娠の時期別のお灸の安全な始め方と、専門家選びの確かな視点を手に入れました。不安は、「専門家の指導のもと、体調を穏やかに整えられる」という希望のビジョンへと変わりました。あなたのその積極的な行動が、東洋医学という古来からの知恵を活かし、薬に頼らない、安心で穏やかなマタニティライフを確かなものにするのです。

さあ、行動しましょう。今日、あなたの地域の**「マタニティケア専門」の鍼灸院を検索し、電話で「妊娠中の施術経験や、産婦人科との連携」**について尋ねてみてください。そして、あなたの体調とお灸への希望を正直に伝えてみましょう。あなたのその一歩が、つわりや腰痛などの不調を和らげ、赤ちゃんとの対面をより心地よく待つための、温かい道筋を作るのですから。

コメント